电话打多了就封号 运营商 “保护性停机” 大学生折腾4天才恢复

信网/信号新闻10月30日讯 近日,正在上海实习的大学生小任向信号新闻(热线电话0532-80889431)反映,他因工作时给客户打回访电话,手机就被莫名其妙停机了。信号新闻调查发现,小任的遭遇并不是个例,有班主任因给新生家长打电话被停机,有餐饮店老板因接的订餐电话“过多”被停机……律师认为,未事前提醒直接切断通信服务,本质上是运营商将反诈防控的风险转嫁到了普通用户身上。

实习生打电话回访客户被停机 折腾了4天才恢复

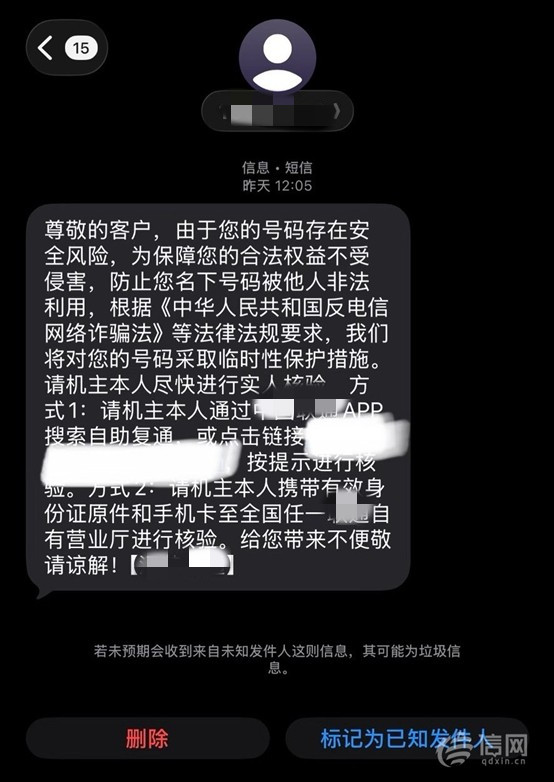

小任是一名应届毕业生,正在上海实习,使用的是归属地为江苏的手机号。10月15日,他给客户打电话回访,这是他实习期间要完成的工作。12点左右,手机上突然来了一条停机的短信通知,理由是“存在安全风险”。

突然的停机给小任带来了不小的麻烦,而为了让手机能恢复正常使用,小任花了4天时间。小任说,发现停机后他先是尝试使用运营商App申请自助复通,但直接被系统拒绝。下午1点左右,他按照运营商的指引,向在线客服提交实习证明,并要求“加急处理”。晚上7点以后,小任三次致电运营商客服,但只得到了“已加急,请耐心等待”的回复。

手机被停机,小任“举步维艰”,扫不了共享单车,也无法在手机上叫车,想坐地铁也不能扫码,最终只能搭同事的车回家。

10月16日,小任请假跑了一趟营业厅,提交了身份证、完成了人脸识别并签署了承诺书。下午1点,小任又打了客服电话催办,被告知“审核未通过”。下午5点左右,小任接到了客服的回电,让他重复App上的核验流程。小任说:“我提出人工审核,客服又说无人工干预系统的权限。尽管当天晚上又提交了实习证明,但夜间也没有处理。”直到10月19日晚上9点左右,小任的手机号才恢复正常。

目前恰逢秋招的关键时间,小任在简历上留的正是这个被停机的手机号。小任气愤地说:“这个时候被停机,不知道会错过多少重要的信息,如果耽误了找工作,我又找谁说理去?”

莫名其妙停机封号情况多发 班主任联系家长被停机

在社交平台上可以看到,小任的遭遇并非个例,不少人称自己也遇到了莫名其妙被停机封号的情况。

“快开学了,我连着给10位新生家长打入学通知电话,打到第11位家长时,手机号就被封了。”一位班主任老师称自己正常的工作因停机而中断,电话打不通、短信发不出去,“估计是中国移动把我当成诈骗人员了。”

一位饭店老板称自己的手机号因为接了“过多”的订餐电话而被停机,他苦笑着说:“国庆黄金周,订餐的客人很多,突然给我停机了,损失算谁的?”

此事引起了网友的热议。有人认为,如今各种类型的电信诈骗防不胜防,运营商主动启动防控机制的初衷是值得肯定的,“与其被骗后损失惨重,宁可现在麻烦一点,也要把被骗的可能性降到最低。”但也有人认为,这种“一刀切”的预防措施并不可取,“打电话是手机的主要功能之一,而有些人的工作就是需要打很多电话,如果有随时被停机的风险,真的是太冤枉了。”

运营商靠智能算法识别异常 封号存在一定误差

这种“保护性停机”是如何触发的?信号新闻咨询了中国移动等三大运营商的工作人员,其均表示这类预警主要依托智能系统算法。

据了解,该系统通过实时分析用户通话行为特征,包括但不限于高频外呼和呼入、呼叫号码分布规律、被叫用户标记情况、漫游区域异常变化等,一旦被判定为“涉诈异常行为”,就会触发“保护性停机”。但当被问及“正常工作通话与诈骗电话的判定标准”时,客服仅表示“由系统根据大数据分析判定,具体指标不清楚”。

三大运营商均表示,如果手机被“保护性停机”,可以先通过手机App提交材料等待审核,如果未通过,则需要到营业厅提交身份证件并完成人脸识别、签署承诺书,等待再一次审核。

但有过被停机经历的用户表示,运营商提供的解封方式仅是纸上谈兵。“线上登录要填即时验证码,手机停机收不到任何信息,我怎么获取验证码?”

业内人士透露,目前的系统主要依据通话频率、被标记情况等数据模型自动判定,难免存在一定误差,“从现在的情况看,确实缺乏对职业特征、通话对象关联性、通话时长分布等多维信息的综合考量。”

律师称因怀疑就停机不符合法律原则 属于过度防控转嫁风险

对此,北京市隆安(青岛)律师事务所的史士辉律师表示,《中华人民共和国反电信网络诈骗法》赋予了运营商暂停涉诈异常电话卡功能的权力,但核心前提是必须保障用户的正常通信使用,不能以“反诈”之名过度干预合法权益。若运营商在没有实证的情况下,仅依据单一的“高频通话”特征就直接停机,未结合职业属性、通话关联性等多维信息综合判断,或未提前通知用户核实,这种操作本身就不符合法律原则。

“运营商既未事前提醒,也未要求用户提供通话情况的佐证,就直接切断通信服务,本质上是将反诈防控的风险转嫁到了普通用户身上。”史律师进一步指出,系统算法的预警只能作为“怀疑线索”,不能替代“实证依据”,在没有充分证据证明用户存在诈骗行为时,直接停机属于“过度防控”,侵犯了用户依法享有的通信自由和服务权益。(解宁)

[来源:信网 编辑:于轩]大家爱看